La gioia del Ritiro.

L’ingresso nelle Segrete Stanze.

La Dimora del Suono.

Ho sempre amato vivere la musica così, un giardino segreto coltivato con anni e anni di ascolto attento, devoto, grato. Un buon disco diventa l’occasione per un sano retrocedere dal mondo.

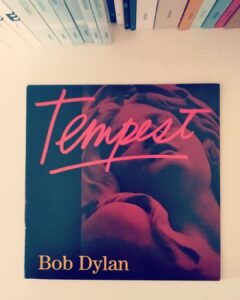

Ricordo una decina d’anni fa l’immersione nelle acque fangose di Tempest. Credo sia l’album dylaniano che ho ascoltato di più. Amo ancora quella locomotiva blues elettrica maschiofemmina, un motore sbilenco che tiene insieme il brusio incessante delle chitarre, una motrice implacabile nel suono corale catturato dai vecchi panoramici di Scott Litt. Il pugno di canzoni perfetto per uscire dalle futilità sociali e dal chiacchiericcio di provincia e accedere a una dimensione superiore di grazia e rivelazione. Nonostante la voce da orco cattivo – carta vetrata sabbia petrolio unghia affilata – del maestro.

Dice: ma non capisco bene i testi.

Dico: a volte quando mangiamo una pietanza buona non ne conosciamo alla perfezione gli ingredienti però ci sazia, ci fa stare bene, migliora l’umore, fortifica le cellule. A nostra insaputa mette in moto il circolo del benessere.

Così la musica.

Una canzone non è un saggio scientifico. È visione, urlo, scossa, confessione, preghiera, inno, allusione, fuga, sacramento. Il suono arriva subito, magari le parole dopo, in un altrove e in un altroquando, ma è magico sentirle con la pelle, accoglierle con il ventre, farsele sedimentare dentro come l’energia latente del sogno.

Fino a quando in una notte interrotta dal risveglio, ti ritrovi a canticchiare Duquesne Whistle a memoria:

Blue light blinking, red light glowing

Blowin’ like she’s at my chamber door

You smilin’ through the fence at me

Just like you’ve always smiled before