Come nasce un diario? Così, come ora: da un seme. Quando decisi di aprire questa sezione del sito, dichiaratamente autoreferenziale proprio come il diario segreto di un giovincello, non avevo in mente grandi obiettivi. Molto semplicemente ero alla ricerca di un’altra faccia della mia scrittura, lontana dalla macchina da guerra dei comunicati stampa che sfodero quotidianamente, distante dalla saggistica musicale alla quale mi dono quando posso per diletto. Cercavo dunque un piccolo spazio per raccontarmi, pensando di poter regalare un quarto d’ora di piacevole lettura a chi visita il mio sito. Cresciuto con l’ossessione di non avere mai nulla di interessante da dire, ho coltivato la parola – e il suo senso, la sua direzione, il suo potere iniziatico – con parsimonia e attenzione, e con il passare del tempo ho imparato che la vita quotidiana è istante dopo istante – anche ora, anche ora, anche ora… – una succulenta fonte di scoperte.

Così nasce un diario: dall’adesso, dall’hic et nunc, dalle nebbie del mattino che prolungano il piacere del sonno, dal freddo intenso della notte punzecchiata dai profumi di camino, dalla passeggiata per andare in radio, dalle preziose sedute in bagno, sempre foriere di grandi progetti. E’ così che arriva un’idea, uno spunto, un pensiero, un puntino infinitesimale che si sbraccia nell’oscurità del cosmo e ti saluta, chiedendo di essere condotto alla luce. A patto che sia accolto nel migliore dei modi, vestito con parole degne, possibilmente poche e soprattutto sincere. Quel puntinello prende anima e corpo nella prima parola che digiti sulla tastiera, poi la vita si impossessa di nuovo di te e parti in quarta, soprattutto se sei un grafomane incallito come il sottoscritto.

Stamane niente scrittura, mattinata dedicata alla mia bambina: in assenza della moglie, la piccola ed io siamo stati soli per alcune ore, conoscendoci molto meglio. Non ci era mai capitata un’avventura casalinga così intensa. Anzi, in questo rendez-vous di coccole, baci, vola-vola-vola, cavalluccio va e stritolamenti vari, ho tirato fuori la mia inarrestabile vena da chansonnier, convertendo in linguaggio pupesco piccoli e grandi classici del rock. Trasformare in ninna nanna una sequenza elettrica con Heartbreaker, Born in the USA e Into the void è roba da inossidabili paponi on the road. Il bello è che le ninne nanne rock poi ti si ficcano dentro più delle canzoni originali, nenie mantriche che ti scrolli di dosso solo con la canzoncina successiva, diventando così un juke-box ambulante tra le mura domestiche. Oggi ho anche mostrato insospettabili doti da batterista, con un’indipendenza degli arti che neanche Art Blakey: pupa dormiente tra le braccia mi stravacco sul divano, con la gamba destra batto quattro, con la sinistra tengo in piedi un tempo in barcarola che culla tutto l’ambaradan, trasformo mentalmente l’Ari-ari-ari-ho di Minnie the moocher in Smell like teen spirit (solo la pupa sa come ho fatto…) e cado come una pera cotta in una nanna grande così.

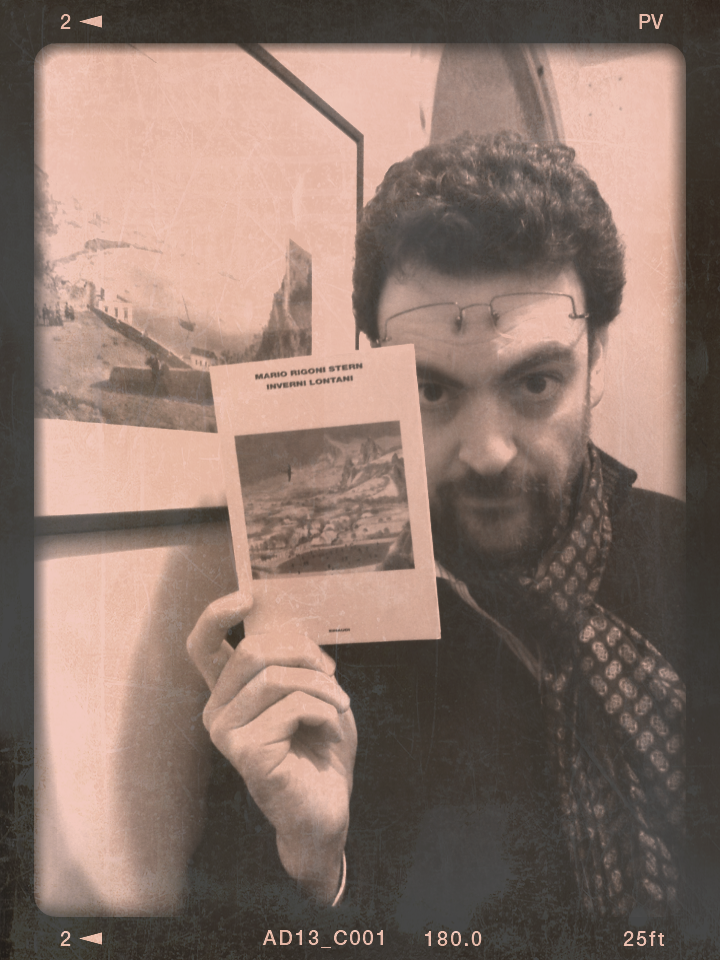

E poco fa, alla fine di un piovoso pomeriggio d’inverno sannita, dalle altezze imperscrutabili della mappa celeste arrivano segnali misteriosi che mi portano ad ascoltare Long Cold Winter dei Cinderella, a sfogliare Inverni lontani dell’amato Mario Rigoni Stern, a struggermi ancora una volta con The Rain Song dei Led Zeppelin. “I’ve felt the coldness of my winter, I never thought it would ever go”. Stringiamoci forte.